【黃金神威│勇尾】Drowning Madly in Deep Blue Seas(#勇尾勇換梗挑戰)

就……噗浪上的勇尾勇換梗挑戰,我來領回自己的題目了……

題目是這首歌:

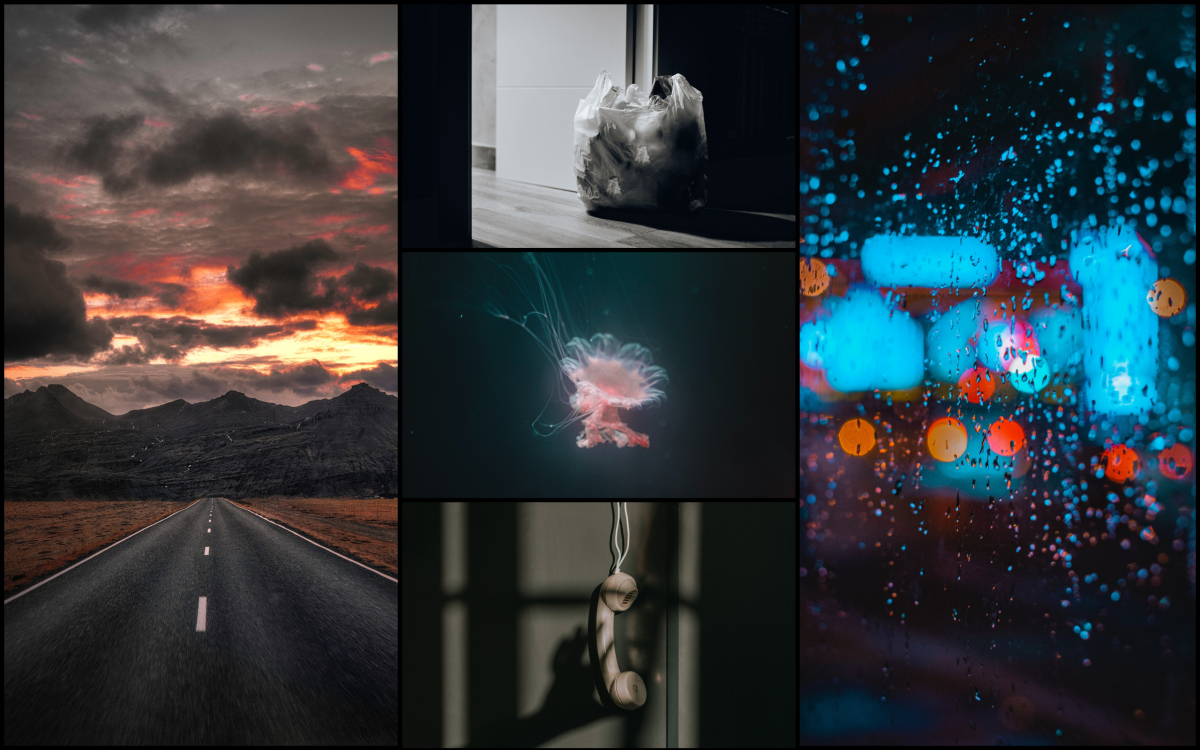

加上這5張圖片:

1)水滴的淺焦點攝影

pexels-artem-saranin-1202841

攝影師:Artem Saranin,連結:Pexels

2)在多雲的天空下山附近的黑瀝青路

pexels-benjamin-suter-3733269

攝影師:Benjamin Suter,連結:Pexels

3)橙色水母照片

攝影師:Vova Krasilnikov,連結:Pexels

4)pexels-roman-ska-7096339

攝影師:Roman Ska,連結:Pexels

5)門附近的垃圾

pexels-juan-pablo-serrano-arenas-1549528

攝影師:Juan Pablo Serrano Arenas,連結:Pexels

* 照片次序非題目一部分。

***

(上)

尾形獨自居住,狹小的住所只有一個廳臥廚三用的空間與一個浴室廁所。都市把建築物建得密密麻麻,消費區與人類休息的地方相距極近,車水馬龍不分晝夜地持續喧囂,配以淅淅瀝瀝的雨聲。

黯淡的幽幽月光未能當作照明,睡房黑得睜大眼睛也僅僅能看到事物輪廓,堆在地上的棉被乍眼看猶如人體輪廓,正婀娜多姿地橫陳在床褥上。漆黑中僅有一點如星屑似的橙紅色火光,明明滅滅,灰白的輕煙被囚禁在屋內,只能反覆徘徊,如籠中困獸。

堆在門邊多日未丟的垃圾開始發出異味,旁邊矮桌上的啤酒罐多得讓尾形也分不出哪罐已經喝完、又有哪罐被捏得皺巴巴的卻仍有幾口尚存。

尾形咬著煙捲,髮絲緊緊糾住十指,像蔓藤一般勒得皮膚發紅,眼睛死死盯著門板。久久不曾合眼的他雙目通紅,如瘀血般的烏青堆在眼窩下。

時針滴答一聲,和分針重疊在一起,一同走到「12」。掛在水龍頭的水珠安靜地掉落,彷若無聲,天邊的閃電劃破長空後悶雷響起,沒完沒了的夏雨下得更大……忽地,門板被敲響了。

尾形走到玄關,卻等了約莫一分鐘後才拉開門。

走廊空空如也,只留下了一連串腳印,雨水和砂泥描摹出比尾形的鞋碼略大一點的鞋底,排列到樓梯去……尾形走到欄杆上往下看,只看到濕漉漉的街道,在深夜裏沒有半個人影。

他煩躁地一再拉扯著頭上無辜的髮絲,並把放在門外的紙盒踢進屋內——紙盒沒有用膠紙封上,翻側傾倒出裏頭孤伶伶的原子筆……普通的透明筆桿在地上滾動,毫無辨識度的常見牌子、常見型號,但尾形知道那是他弄丟的。

他像盯著一條會朝自己撲來的毒蛇般,瞪著地上靜靜躺臥的筆桿,好一會兒才把它撿起來,打開其中一個垃圾袋把筆丟進去,混進昨天的飲料盒、前天的紙巾、大前天的舊衫、更早之前的菸頭即棄木筷杯麵碗報紙膠捲盒信件藥盒……尾形已經很多天沒再丟過垃圾出屋,他厭倦了這些東西總會被一再翻出來放到他門前。

香煙抽到要燒到手指的地步,尾形才如夢初醒般把煙摁滅。他望望時鐘後,在漆黑中摸到茶几上的手機。屏幕照亮了他憔悴的臉,主畫面上顯示的待辦事項提醒了他明天的行程——上頭只是簡簡單單地寫了水族館三字。

他隨手把手機丟回茶几上。

*

一般的水母箱都會放上大量水母,令牠們在多彩的燈光下游動得像血管裏的紅血球,熙熙攘攘的連群結隊,古怪得不覺美態;但這水母箱卻不知何故,只放了一頭小小的水母,任由牠在佑大的圓柱形水缸中獨自起舞,連介紹牌都欠奉,像被館方遺忘在展場一角。

水母在玻璃水缸中孤獨浮沉,蒼白的傘襬隨水流上下飄泊無依,在水流中央不斷打轉,不甘寂寞地散發出橙紅色的幽幽螢光,似是沉默中不斷爆開的橙紅色煙雲。長長的觸手徒勞地試圖抓著什麼,但能圈著的只有深藍色的過濾海水,什麼都捉不住。

勇作說不清這像是臨時放置似的水缸有什麼吸引之處,卻佇足了良久。水族館那紫紫藍藍的燈光照在他雪白的臉龐上,不時從上方遊過的大魚不時在他臉上閃過陰影,原本白裏透紅、充斥著健康氣息的皮膚,在奇怪的鬱藍色昏暗燈光下顯得病懨懨的。

尾形從遠方望去,僅能從勇作朦朧的側臉輪廓中,窺見那張若有所思的臉上那掛著拉得平平的嘴角。

不笑得像個傻瓜似的勇作,才是「花澤勇作」該有的模樣。

正凝神細看缸中生物的勇作明明沒有笑容,甚至隱隱架起了一道無形的牆,隔開自己與其他路人,疏離得似要在塵世中劃出一間密封的隔離室,但不知何故,卻叫尾形感到無比順眼,彷彿從對方的姿態中,洞悉泥造的佛像也有七情六慾。

尾形舉起相機,鏡頭越過他們之間疏疏落落的人影,在鯊魚游過頭頂時,對準渾然不知的勇作,悄悄按下了快門。

細微的啪嚓聲不可能傳出勇作耳中,但勇作卻在這刻回過頭,然後在人群中找到他、對著他微笑,然後一邊低聲說著「不好意思」,一邊穿過人群向尾形走近。

尾形無法控制自己下意識往後後退了一步,把背脊貼到牆上,數秒後,才想起自己應該要禮貌性地向對方微笑,於是他僵硬地彎起嘴角。

*

自尾形有記憶以來,他便持有兩段平行的記憶:一段是進行式,一段是過去完成式。明治年代的記憶像一部看得熟爛的老舊劇集,令他記著當中每一個劇情、每一個細節、甚至是感覺到裏面的情感,但卻又隔著面玻璃,使一切都朦朦朧朧。

最為有趣的是,他記得自己上輩子殺過的人,所以他自然也記得自己射殺了花澤勇作,於是乎當他數年前有天在網頁新聞頭版中看到勇作時,他的食指忍不住抽動了一下。尾形記得那是勇作在某個國際大賽上奪冠的消息,總之,那個資料夾有了第一張照片。

這是一種極為奇妙的體驗,當你記得你親手殺了某個人,而那個人卻活生生站在你面前,熱情而親切地向你打招呼。

尾形承認他縱使有兩輩子的時間,他都無法理解花澤勇作這個人。他們就似是光譜的兩端,而花澤勇作所在的地方是純然的白,任何污點都會無所遁形,高潔得不可高攀,像某種宗教符號,蒼天之上俯瞰人間憐憫眾生的某種存在……是絕對純潔、全然無辜,超脫出人類範疇連原罪都彷彿不會跟隨他出生的神聖形象。

至少上輩子的他是這樣理解的,但當勇作承認他還記得上輩子的事,卻仍然執拗地湊近自己時……尾形忽地意識到他也許看錯了花澤勇作這個人。

那片純白中也許只是深海上的浮冰,而底下的萬尺汪洋連光都照不進去。

想要了解這個人——尾形把這份欲望歸進好奇心內,因為他只想了解太陽的構造,但並不想被燒死。

只是他無法控制對方的行動。

*

「沒想到會在水族館遇到兄長大人,勇作實在是太幸運了……啊對了!兄長大人肚子餓不餓?這兒附近有間餐廳相當不錯,勇作希望能帶兄長嚐嚐,不知……我有沒有這個榮幸?」

*

是夜。

尾形與勇作一起用過晚餐後,應勇作的好意搭了他的車回家。車子大概是新買的,反正尾形之前沒見過,但他也不是什麼愛車的人,而且社交值已經快見底,於是尾形沿途都在裝睡,勇作不知有沒有發現,總之他貼心地保持安靜,在到了目的地後,才小聲喚醒尾形,食指輕輕點了點尾形的肩膀。

尾形含糊地向他道謝,然後匆匆下車。

勇作在駕駛座上目送尾形上樓後才離開。

尾形回到家後,他把記憶卡插進電腦,加載出今天拍的照片,挑出哪些照片可以發給案主,然後一張張丟進軟件裏調修,最後點開藏在系統文件中的隱藏資料夾。資料夾緩緩加載,數以百計的相片一張張跳出,許多不同角度、不同表情的勇作在資料夾中一再對尾形回眸,部分是網頁截圖、部分是由針孔鏡頭拍下的模糊照片、部分是尾形親自掌鏡的抓拍。

他把今天所拍的照片放進資料夾中,然後打開控制針孔鏡頭的軟件。

早前潛入勇作家中悄然安裝的針孔鏡頭,令尾形得以對對方家中的情況一覽無遺。

他看到勇作心情極好的樣子,提著紙袋回到睡房,開始把那隻蠢水母布偶拿出來,然後是錢包、手機、車匙……

尾形坐直了身。

***

(中)

成績優秀、待人和善、眉清目秀、出身良好……這些詞語彷彿只是另一個稱呼花澤勇作的方法。

不論是上輩子還是現在,各類讚賞都總會貼到勇作身上,「完美」二字就彷彿是為他打造,不論學科還是運動表現,都只會在第一名那欄上看到花澤勇作這名字。再多獎章、再多表揚……再多榮光都彷彿不足以為他加冕,聖人般毫無缺點。

上輩子在軍隊中,外敵當前加上社會氛圍,耀眼的表現並無引他人眼紅,但到了現代,像花澤勇作這樣「別人家的孩子」自然成了某些人的壓力來源,哪怕是身在貴族雲集的名校學府,同樣成了異類。

無論是哪輩子,勇作認為自己既然背負上「花澤」這個姓氏,那「全力以赴」便是義務,就算這輩子的他不再需要扛起天皇親授的軍旗,他仍然以旗手的標準來約束自己。

力求臻善的態度無疑並不是現代主流,整個學生生涯,勇作自問不曾有過交心好友。儘管表面上他人緣極好,大家都對他讚譽有加,只是背後都說勇作他不像人類……過於完美無瑕的東西,現代人都下意識覺得有問題,何其可悲。

勇作並沒有把童年時的寂寞放在心上,就算每次分組都被遺下、又就算同學漸漸把他當成工具人,他都只是笑笑就算。別人以為他是脾氣好,又有些人認為他是懦弱不反抗,只是都沒猜得中勇作是真的不在意——他壓根連同班有什麼人都沒記著,每次一分班、一畢業,便自動把那些過客給忘了。

他是真的沒在意過那些人。

因為他每分每刻都在思念一個人:那個與他分享了一半血脈的人,理應親密、卻又無比疏離的兄長;那個在上輩子親手殺了自己的兄長……那個會對著自己勾起一抹淺淺淡淡的微笑,目光卻總像越過了他看到不知哪方的兄長。

他的靈魂在掛念對方。

如果勇作沒有上輩子的記憶的話,想必會因為這狹小的朋友圈自怨自艾……但現在的他完全不感到寂寞,每一天光是想到能再與兄長相見便感到無比幸福,腦袋根本容不下其他人事物。

他很幸福。

*

與尾形一同吃過晚飯後,勇作回到自己家中。

他從紙袋中抱出剛買的紀念品水母抱枕,把它安置到睡房的層架上,與其他海洋生物為伍,然後再從袋中把隨身物品都拿出來。錢包、手機、鎖匙、車匙……勇作在心裏一件件默唸,然後在紙袋的底部,找到一團印著餐廳logo的餐巾紙。

勇作盯著它,久久無法動彈——他沒有把它放進袋裏的記憶,一如之前無數次那樣。

他沉默地拉開了書桌的抽屜,把紙團放了進去,連同今天的餐廳收據、兩張的水族館票根,一同收進抽屜裏保存。他像急不及待般把抽屜砰的關了起來,低著不斷深呼吸,未幾卻又把它打了開來,抽出最底層的一個公文袋。

勇作打開這個已經不知不覺得變得破破舊舊的紙袋,倒出裏面的數張抓拍。

那數張照片是一組連拍,快速翻動時畫面裏的人彷彿活起來般,在勇作面前低下頭、閉眼、打亮火機、點煙……勇作一直翻閱,直至看到有一張照片能與相中人對上眼。已經看了這輯照片無數次的勇作,飛快地把照片翻到尾二那張:正吐出一口白煙的尾形瞄向了鏡頭,淡漠的目光看似不經意,但勇作卻從兄長蹙起的眉頭,感覺對方已經發現到鏡頭的存在;果不其然,下張照片便是對方從露台上轉身回屋。

勇作死死盯著畫面中央的男人,然後把照片貼到心胸上,長長地嘆了口氣。

*

「yuuuuuusaku001:

明天也想去水族館……下午2點的時間人會比較少嗎?」

*

好想接近對方、好想好想……渴望得像靈魂都已經乾涸,又像發現了身體遺失的那一半,急切地把把對方重新融入血肉裏,好填補某個藏在軀殼下的空洞。

放下照片,勇作又再打開抽屜,小心翼翼地把脆弱的餐巾紙打了開來,潔白的紙巾上留下一抹橙紅色的食物污跡,大概不到數小時便會引來蟲蟻。

勇作記得兄長的嘴唇在進食時是如何翕動,被抽出來時的叉子如何壓著唇瓣,合得牢牢的嘴巴在咀嚼時只有腮幫子一鼓一鼓,舌頭啊、牙齒啊、口腔啊什麼都見不到,而聲音安靜得勇作只要不望著他,便忘了自己今晚的幸運。察覺到勇作的刀叉不曾動過,尾形便抬起眼疑惑地望向勇作。

相似的眉眼比自己多出幾分冷漠,黑白分明的眼睛帶著幾分淩厲,卻又欠缺情感,像一台攝錄機:你出現在他眼前,於是他看著你,就只是這樣。

勇作當然曉得他的兄長並不那麼喜歡自己,頭顱被子彈貫穿的感覺他仍記憶猶新,所以他很努力地克制自己,一旦接近到臨界點便停下,試圖不令對方感到難受……只是壓抑的結果,便是他總會無意識拿走尾形用過的東西,甚至會在回過神時,才發現後車廂放了一整袋對方丟出屋的生活垃圾。

勇作把嘴唇湊近餐巾上那抹污跡,隨時間發酵而變了味的古怪氣味鑽入鼻腔,噁心但勇作卻只是閉上眼。

他感覺到兄長蒼白的嘴唇、如針刺般的目光,而尾形則透過針孔鏡頭看著這一切。

*

時間轉眼間來到12點,門板被敲響。

這次的包裹是一團被使用過的餐巾紙團,尾形曉得那橙紅色的污跡是蕃茄汁,因為那是他今天的晚餐。

餐巾下印著的藍綠色餐廳商標令尾形不禁想要發笑。

他拿出手機,在社交平台上滑了滑,然後拿出新的記憶卡插進相機裏。

***

(下)

明日。

夏季的天氣總是反覆無常,前一刻陽光明媚,下一刻便烏雲密佈,下起傾盆大雨還雷電交加。

勇作打著傘子站在水族館門口細閱「今日休館」的牌子,玻璃門的反射令他看到後方匆匆躲起來的人影。勇作努力克制住自己想要立刻回頭的衝動,假裝很頭痛的樣子嘆了口氣,然後才轉身拾級離開,待走到車子附近時,才抬起眼睛,用目光逮住剛打開傘子假裝路過的尾形。

勇作連忙跑到尾形旁邊,高興地說:「好巧呢!兄長今天也來取材的嗎?不過水族館今天休館了……」

尾形隨便點了點頭,雨水淋得他整件風衣全都濕透了。他把手上的相機收回袋中,目光不曾對上勇作的笑容,含糊地應道:「嗯……真是不幸呢……」

「兄長等會要去哪裡?」,勇作側著頭問,然後舉起手上的車匙,試探性地邀請:「不介意的話,請讓勇作送你一程吧。」

「應該……直接回家吧……」,尾形有點遲疑地回答,目光飛快地瞟了眼勇作,捋著頭髮補充道:「下大雨也沒什麼好做的了。」

「是這樣沒錯。」,勇作眉目彎彎的表示讚同,同時舉著雨傘向尾形湊近了一步,趕在兄長眉頭皺起之前,趕緊按下車匙,「那麼,請兄長大人上車吧,要是著涼了就不好了。」

*

滂沱大雨傾盆落下,豆大的雨水不斷敲打車身,滴滴㗳㗳響個沒了沒完;道道水痕在玻璃窗上肆意蛇行,扭曲了沿途風景。周遭的建築物只剩下模糊的灰黑色輪廓,鮮明燦爛的霓虹燈光化作點點光斑,使車內的人都染上色彩,或紅或藍。

這次尾形也在裝睡,然後勇作趁著交通燈轉換的時間,拿出毛毯披到尾形身上,又調高了空調溫度,但尾形還是打了個噴嚏,而車子也差不多駛到尾形住所附近。尾形有點尷尬地揉了揉鼻子,假裝睡醒,然後整了整毛毯,把它披到頭上,繞過口鼻,只剩下一雙烏黑的眼睛直勾勾盯著前窗。

毛毯有著好聞的味道,是殘留的衣物柔順劑、殘留的車內香氛、以及殘留的古龍水。

尾形發了一會呆,盯著雨撥徒勞地擺來擺去。

「勇作……你要上來我家坐坐嗎?」,他夢囈似的輕輕開口。

勇作差點把車子撞到燈柱上去。

*

尾形的單位內充斥住難聞的味道。

他像有些不好意思的捋了捋頭髮,但無意把大門旁邊的一袋二袋垃圾丟到收集區去,只是用腳踢了踢,然後打開了屋內的窗,讓潮濕的空氣吹進來與異味匯合。「如果受不了味道的話,留下一點門縫通風吧。啊對了,地板很髒,所以不用脫鞋了。」,他這樣跟勇作說。

「沒關係……」,勇作嚥了下口水,輕聲答道。他小心翼翼地關上門,踏進對方的生活空間,然後忍不住四下打量起兄長的家,目光流連在淩亂的床舖、搭在椅背上的襯衫、喝到一半的咖啡、堆滿菸頭的煙灰缸……就連地上的垃圾勇作也覺得是如此可愛。他抬步走到垃圾旁邊,透明的大膠袋隱隱約約露出裏頭的內容物:原子筆、飲料盒、紙巾、舊衫、菸頭、即棄木筷、杯麵碗、報紙、膠捲盒、信件、藥盒……餐巾紙團。

勇作像被火燒到眼睛般,連忙移開目光。

在窗邊靜靜觀察著勇作的尾形,從一旁的書桌上拿過香煙點上。屋內的空氣變得更為混濁。勇作低咳了兩聲,說要借用尾形的洗手間。

尾形沒有理他。

*

那天之後,尾形發現自己不見了鬚刨上的替換刀片、茶几上的一兩根煙頭、玄關櫃上的後備門匙、還有書桌上的相機記憶卡。

尾形對著電腦空空如也的SD卡槽眨了眨眼,面無表情地慢慢捋了捋頭髮,撫過滾燙的額頭。

他以為他取得了先機,但下一步棋要怎樣走,卻好像被對方控制住了。

*

久久不曾使用過的家用電話打破了安靜,拼命尖聲響叫,鈴鈴聲藉由聽覺一再折磨著尾形的神經。

他拿起電話,但另一頭的人並沒有說話,只傳來輕微的氣流聲。

「喂?」,尾形決定當先開口的那個。

但電話卻立刻被掛斷了。

尾形皺起眉頭,想了想後,把話筒隨手放下,然後從衣櫃找出背包,簡單打包了幾天的衣物塞了進去,但卻在背起來的那瞬間放下來坐到床舖上。

他抖了抖腿,瞄了眼時鐘,然後打開了手機,點進某個帳號頁面裏,按下私訊按鈕。

「我不喜歡你的禮物,勇作。」

他按下了發送,然後腫痛的喉嚨擠出了幾聲咳嗽。手機隨手丟到枕頭旁邊,他嚥下感冒藥,昏昏沉沉地睡了過去。

*

冰山能埋到深海多少公尺之下?

*

天際正在燃燒,金紅色的落日旁邊圍繞了無數厚重的灰黑雲朵,宛如灰燼。車子正在往前奔馳,平順的公路前方卻空無一物,只有烏黑的山脈佇立在遠方,兩側荒蕪得僅有枯草長了滿地,連一塊生鏽的路牌都欠奉。

這趟旅程彷彿不會停止,任那車輪碌碌無為地一往無前,碾過歲月細水,駛至無盡的永生。

在後座中醒來的尾形打了個噴嚏,髮絲蹭在皮革座位上。他掖了掖毛毯,把大半張臉都埋進柔軟的布料中,只剩下一雙烏黑的眼睛直勾勾盯著駕駛座。他盯著前座的勇作的側臉,然後又再打了個噴嚏。他吸了吸鼻子,閉上了眼,燒得暈頭轉向的腦袋拒絕思考也拒絕開口。

窗外的殘雲落日像極了世界末日。

「兄長大人,你願意跟我在一起嗎?」,原本眼睛望著前方路況的勇作,忽然扭過頭來問道,雙手緊緊握著軚盤。

這條平坦的路不知限速多少,但尾形看著時速表上的指針,感覺到頭正一抽一抽的在痛。

留言

張貼留言

有什麼想說的嗎?