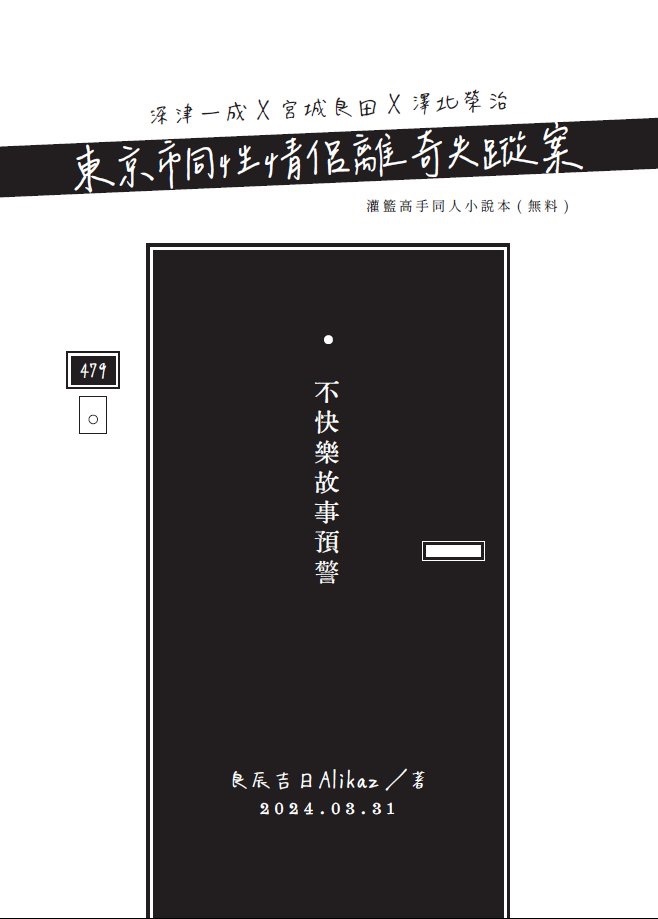

【SD-深澤良】東京市同性情侶離奇失蹤案

- 良右Only場無料釋出

- 胃痛警告

- 參考自現實中發生過的韓國懸案:《釜山新婚夫婦失蹤案》

——

【深澤良】東京市同性情侶離奇失蹤案

這是我職涯裏接觸過最離奇的案件。

事發在20xx年xx月xx日,一名男子來到警局報案說他的伴侶失蹤了,已經超過48小時聯絡不上。在問清楚情況後,我們接辦了這起案,並到了失蹤者的居所調查。

報案人的名字是「澤北榮治」,身材相當高大,但說話的態度和五官擺出來的表情,都不會讓人感覺到威脅,甚至是容易讓人心生好感……這點看在我眼裏,感覺有點虛偽和刻意,但日本社會的成年人,大多都禮貌到虛偽。

他報稱失蹤的伴侶,名字則是「深津一成」以及「宮城良田」。這是我後來才知道的事,而那時,我以為報案人在開玩笑,畢竟日本基本上是一夫一妻的國家,對吧?一夫一妻,更別說這兩人還是男性,三個都是男性……好吧,總之,失蹤人數和我起初以為的不一樣,這無疑會增加了變數。

澤北榮治擁有失蹤者居所的鎖匙,而且也是屋主,他持有一部分的物業擁有權,所以我們得到他的同意下便可以進屋調查。

一進入屋內,我已經直覺地感覺到……有哪裡不對勁。

餐桌上有吃到一半的豬扒便當,廚房鋅盤中有待洗的碗筷,都已經在室溫中酵出異味來。屋內沒有打鬥痕跡,據澤北榮治所講,似乎也沒有任何財物遺失,除了深津一成和宮城良田兩人的身分證明文件、錢包、手機等等出門必然帶備的東西。兩人的車匙均放了在玄關櫃上,一條在玻璃碟中,一條則掉了在櫃面,沒在碟中,似乎是有人曾經握起過,想帶出去,但不知為何最後又放下了。

住所中殘留的生活痕跡,可以回溯到兩人的行動,推敲出兩人最後在做什麼。

澤北榮治指,他在三天前回國(備註:和入境及交通卡記錄吻合),而當時他進屋,便已經是眼下如此的景象。

這句話立即引起了我的注意。

澤北榮治的行李全部都放了在玄關,彷彿才剛進屋一樣,行李箱甚至沒有打開,據對方所說,因為天氣寒冷,沒怎麼出汗,衣服還算乾淨所以他認為不用更換,用餐在外解決,如廁則是到附近便利店借用洗手間,充電也是借用便利店的充電服務。

換句話說,報案人像有預知能力一樣,三天前一到達住所,就曉得另外兩名屋主不會回來,於是一直保持案發現場的完整,限制住自己的活動範圍僅到玄關,減少現場被外力破壞的程度。報案人甚至拍攝了他進屋時的情況,由鎖匙插入門鎖的那刻開始記錄,並且相當樂意地交給了警方。

這無疑是極不自然的行為,我亦就此問過報案人,他表示這是直覺。根據他的憶述,從他落機開始便一直致電給深津一成、宮城良田以及他們的住宅電話,但無論是哪一個號碼均未能接通,在留言信箱錄下的口訊無人回覆,短訊亦沒有一個,而以他對兩人的了解,不可能會忘記給手機充電,亦不太可能忘了帶手機外出。

從機場回到公寓的車程不短,足夠澤北榮治一次又一次地撥打兩人的電話,而他出示了相關記錄。這解釋還算可以接受,儘管澤北榮治的舉動仍是頗為可疑。

無論如何,我記下了這件事,並決定等等聯絡電訊商,查查兩名失蹤者的手機訊號出現在何方。

除了報案人行為可疑以外,兩名失蹤者的行動也相當令人摸不著頭緒。

他們居住的地方並非獨立一楝的透天厝,而是公寓大廈中的其一個單位,有一部電梯和前後兩條消防樓梯,並設有停車場,屬於深津一成的豐田SUV和宮城良田的Honda電單車都停泊在那裡,並沒有駛走,這是其中一個離奇的地方,但不僅如此。

公寓大廈內裝設了16台閉路電視鏡頭,而外圍則有14台,合共30台鏡頭,均在案件發生及調查期間正常運作,大廈周遭的商鋪如便利店等,鏡頭亦無異常,但這些對本案而言都沒有幫助,只是讓調查人員忍不住寒毛直豎——如此天羅地網一般的監控鏡頭數量,竟然沒有任何一台,拍到兩名失蹤者離開公寓的畫面。

兩人最後被拍到的時間,是四天前的夜晚八時四十七分,兩人正在返回公寓。電梯中的畫面裏可以看到兩人還有說有笑,並無爭執,宮城良田手裏拿著便利店的塑料袋,而根據消費記錄,我們相信那是在附近便利店中購入的豬扒便當,正是在他們家中餐桌上的吃到一半的那份。

記錄只拍到他們返回公寓,拍攝到他們離開電梯,拍攝到他們走到自己的單位門前,進了屋……然後就沒再拍到過他們了。

深津一成和宮城良田到底是如何離開住所的?又為何如此著急,連飯都未吃完就……逃了出去?請容我使用「逃」這個字眼。

後來我的同事計算出一條路線,說如果兩人把握好每個藏匿點,並在每次鏡頭轉動時敏捷移動的話,的確有機會在沒被任何鏡頭拍到的情況下離開公寓,但問題是,到底是什麼逼使兩人需要如此大費周章?

他們在躱什麼?

這起案件,愈是調查,就愈是茫無頭緒。

見步行步吧,我如此想著,於是聯絡了目前僅有的一張手牌來,希望報案人澤北榮治可以來警局協助調查——我是說,雖然他很可疑,但我們沒有任何證據證明失蹤的兩人被殺害了,更沒有證據證明兇手是澤北榮治,所以我們無法強逼對方來警局,只能用邀請的方式,希望對方可以幫忙。

幸運地,澤北榮治立即同意了,並樂意讓談話內容成為正式的口供文件。

我首先問的,便是有關兩名失蹤者離開公寓時,刻意避開全部監控鏡頭,對此他有何看法。

澤北榮治先是張大了嘴巴,無比驚訝的樣子,但很快,他便捂著眼睛失笑,喃喃說:「看法……我能有什麼看法啊……」,他用力搓了搓臉頰,然後才說:「要說看法的話,我覺得這雖然聽起來很荒謬、很不合理,不太像能做到的事,但如果是深前輩……我是說,如果是深津一成的話,這完全是他能做到的事。」

他按著扶手,矯了矯坐姿,然後才迎著我們等候的目光,慢慢繼續說:「深前輩是我高中時的學長,他大我一屆。我們都是籃球隊的正選,在他升高三而我高二的時候,他當上了隊長……前輩他,從我們初認識的那時開始,便已經很擅長去觀察及規劃事情。」

「觀察閉路電視的運作規率,然後計算出一條路徑來……如果是深前輩的話,我認為他做得到。」澤北如此總結。

他拿起咖啡,喝了一口。

我們一同等待撰錄口供的同事抄寫完畢,在同事向我點點頭時,我才繼續問:「我想請教一下你們的關係……你報案時,說失蹤的是、呃,伴侶?哪一位?」

「兩位都是。」澤北立即回答。他看著我們,不曉得在我們的表情上讀到什麼訊息,只見他的嘴角很勉強地彎了彎,「真是沒想到我會有在警局裏出櫃的一天……」

澤北榮治說,他和另外兩人、以及另外兩人之間、乃至是另外兩人和他,彼此間三人都是戀人關係。

聽到這裡,我猜連我都忍不住皺起眉頭,因為實在聽不懂這亂七八糟的東西,而我猜我的表情太好懂了,讓澤北榮治忍不住失笑,但望過來的目光裏,並無多少笑意。

「Polyamory.」澤北榮治說了一個英文單字,而我和同事都齊齊臉露疑惑,我甚至心裏抱怨,都已經聽不太懂了,你還講英文,是有打算讓我懂嗎?

澤北榮治進一步解釋說:「多元關係?多角忠貞?都沒有聽過嗎?嗯……」,他如此彰顯完自己的博學多聞後,撓了撓那剃得短短的頭髮,總算肯說明清楚:「總之就是『非一對一的浪漫關係』,但不是指可以隨意找外人、隨便出軌,而是穩定的三角關係,而且三人彼此間都同意……大概是這樣吧。」

他又撓了撓後腦勺,說:「抱歉,我不太擅長解釋複雜的東西,這一般而言都是深前輩的工作。」

我看到澤北說完這句後,便低下了頭,目光落在放到桌上的左手上,無名指上的戒指在燈光下閃爍銀光。他看了一會後,才用落寞的語氣低喃:「那時候,跟Ryo解釋這概念的,也是深前輩。」

我和同事對望了一眼,然後肩膀被那混蛋撞了一下——唉,正一混蛋。

拳頭握著嘴前,我低咳了一聲,拉回澤北榮治的注意力後,才問道:「那、你比較喜歡這個深津一成——」,我指了指桌上檔夾的照片,理著活像剛出獄的重刑犯似的平頭的深津正瞪著鏡頭,陰森森的,「——還是這個宮城良田?」,我又指了指另一張照片,一頭鬈髮往後梳起的男子笑得相當挑釁,本就高挑的眉峰還要扭得一高一低的……我敢保證這人一定當過小混混。

「這張照片,是深前輩的駕照上的照片吧?我記得。」澤北榮治答非所問,並緊緊握住兩張放大列印出來的照片,「這張的Ryo也是駕照的,我還記得在拍的時候呀,因為耳環一直反光,所以他惱羞地摘了它下來……這我也記得。」

他握起了兩張紙,抓在手裏湊到眼前仔細地看,然後我看到這兩張紙在抖震,繼而是他的肩膀、他的鼻翼、他的眼尾……他哭了。他伏在桌上,壓著那兩張照片嚎啕大哭,聽起來像迷路了的小孩一般,委屈、害怕、不知所措,只好扯開嗓門放聲大哭。

半是安慰,但更多是提醒的,我拍了拍他的肩膀,把紙巾遞了給他,他接過來了,用力擦拭眼睛和鼻子。他整張臉都哭到紅通通的,顯然剛剛真的相當用力,而冷靜下來的他又喝了口咖啡,瞪著我,回答我剛剛的問題。

「當然是都喜歡啊!」他回答。

我那個同事也許是個該被拔掉舌頭的混蛋。聞言,他竟問澤北榮治,有沒有可能是其中一方不想再繼續這段多角戀,不想讓你見到某人,於是帶著他連夜逃跑,而澤北榮治立即拍了一下桌子,憤怒地否定相關猜測。

「如果深前輩不想讓我見到Ryo的話!一開始就不會提出那樣的提議了呀!三人在一起什麼的!他直接把Ryo搶走就好了!」,澤北榮治的情緒相當激動,我想我同事所問的,完全踩到他痛腳了。

「但宮城良田呢?」我輕輕反問。

澤北榮治的表情明顯慌亂了,似乎從沒有想過這個可能性。

他的眼珠亂轉了一圈,最後才結結巴巴地喃喃:「沒可能的……Ryo不是會帶著人一起失蹤的類型……他自己一個人離家出走是有可能,但帶著深前輩一同失蹤、還計劃到連監視器都能避開的話,他是不可能做到的……」

我記著了這句話,有關宮城良田會自己離家出走這點。

「那有沒有可能,是他們兩個都不想見到你?所以才跑掉的?」,唉,我的同事,那個惡鬼的問題著實殘忍極了。

聞言,澤北榮治先是瞠圓了眼睛,血色瞬間從臉上消失,呆呆地望著問話的人,臉上表情是一片空白,半晌後,他才回過神來,慢慢眨了幾下眼,擠出些乾巴巴的笑聲,然後,他愈笑愈大聲。

澤北榮治邊擦去眼角的淚水,邊笑著反問:「那樣的話……他們只要瞞著我搬家就可以了吧?在我回國之前。」

於是,調查又回到了原點:兩人離開公寓的原因是什麼呢?

我們找不到任何證據指澤北榮治有綁架或殺害他人的嫌疑,所以在錄完口錄後便放人了,這時的澤北榮治還跟我們說,如果有任何消息都請聯絡他。

在調查期間,我們一直監視著深津一成和宮城良田的銀行戶口和信用卡,想試試看能否藉由金錢動向知道兩人大致下落,但一直沒有動靜。沒有人身在現代社會但不需要用錢的,而兩人所攜的現金量,據推算並不太多,不會夠支付長期食宿。

老實說,我覺得兩人恐怕凶多吉少。

在詢問過兩人的同事和朋友,均不知道兩人的下落後,調查陷入了死胡同。

這時,我們本想張貼兩人的照片廣發尋人啟事,甚至向地方電視台尋求協助,卻沒想到就在這時,澤北榮治竟跳出來反對此事。

「我和Ryo在美國註冊結婚了,是合法伴侶,我有權反對此事。」他振振有詞,甚至帶同了結婚證書過來。

我當時立即調查這事,並確認那兩人真的有註冊過……雖然在日本是沒有法律效力啦,但省得被投訴,我還是先壓後了宮城良田的尋人啟示,儘管如此,我不死心,於是我一邊把這條新資訊加進檔案裏,一邊問澤北榮治:「那深津一成呢?」

宮城良田和你結婚了,總不可能連深津一成都跟你有婚姻關係吧?

澤北榮治啞然以對,並用陰惻惻的目光,怨恨地瞪了我一眼,害我冒起一大片雞皮疙瘩,心裏更加確定這人平日的言行,是刻意演出來討好大眾的。他懶得再和我多說半句,立即起身離開,卻沒想到不到半天,他就帶著一對老夫婦再來到警局,並重申他反對公開尋人啟事。

「這兩位,是深津一成先生的父母。」澤北榮治如此介紹道,而神情嚴肅的一對老人向我們點了點頭。

我立即回禮。

「請不要公開深津一成的照片和資料。」西裝革履的老先生低頭拜托,雙手交疊在拐杖琥珀色的手柄上,「請不要令他和這案扯上關係。」

我的目光在這對夫婦和澤北榮治之間徘徊,而我觀察到澤北榮治似乎咬緊了牙關,並偏過頭去死盯著地磚,就像是……不想看到深津的父母,也不想去聽接下來兩人要講出來的話。

這時,身穿月牙色套裝的夫人搭腔了,她說:「是的,請不要公開。」

「我們不想讓人知道我們的兒子是同性戀。」

我啞口無言。

「即使這樣,會大大降低他們……他,深津一成,也就是你們的兒子被找回來的可能性?」,我無法不用訝異的口吻向他們確認。

「是的。」,深津夫人又再點了點頭,潔白的手絹半掩著口鼻,「反正都斷絕來往很多年了,在我們眼中,他早就跟死了沒什麼兩樣。」

我的下巴快掉到地上去了,內心甚至有點同情起失蹤的深津一成。

說來,深津這姓氏……不會是那個「深津」吧?這樣的話,難怪需要保密了,幸好我還未聯絡電視台呢,不然這尋人啟事就不是在新聞報導上出現,而是在娛樂新聞了。

等那對衣著華貴的老人離開後,我忍不住拉著澤北榮治問:「那個叫深津的情況我現在是知道了啦,那、那,宮城又是怎回事?為什麼不能公開?又是恐同父母嗎?太慘了吧你們。」

澤北榮治對著我,眨了眨眼,微微噘著嘴唇,沒頭沒腦地問:「警察先生,你是不看籃球比賽的對吧?連日本有什麼籃球明星都不知道。」

我「啊?」了一聲,搞不懂他問這個幹嘛,但還是點了點頭。

「難怪了……果然是日本呢。」澤北榮治說著,很沒禮貌地給我臉露苦笑,「Ryo他呢,是蠻有名的籃球員喔,近幾年才從美國的NBA引退,回流到日本。簡單來說,『宮城良田』算是公眾人物呢,所以……」澤北聳了聳肩,沒有說下去,但我明白他的意思,「公開他和另一個男人長期同居的事,早晚會被多事的記者挖出更多的事,包括我們的關係。」

澤北榮治頓了一頓,舉起左手,展示手上的婚戒。

「順帶一提,我是現役的NBA球員,已經入藉美國了。」

我永遠記得這人在話音落下後,一臉無辜地反問我:「啊!警探先生知道什麼是『NBA』的吧?就是美國的那個很有名的籃球……」

我打斷了他,叫他滾蛋。

後來,我們向鄰近地區請求合作,私下交予了失蹤人士的資料,請他們多加留意,但並沒有任何作用,仍然杳無音訊,兩人彷彿人間蒸發一般……我甚至走投無路到,請鑑識同事幫忙調查屋內的排水口有沒有血跡反應。

答案是沒有,只得到鑑識們的白眼。

這期間,我們成功聯絡到宮城良田的母親「宮城薰」,她正居住在沖繩,也聯絡上同樣居於東京的妹妹「宮城安娜」,但兩人均表示近期沒有見過宮城良田,對上一次電話聯絡都已經是報案前一星期的事。對於宮城良田的失蹤,她們都感到難而置信。

順帶一提,她們都知道宮城良田的性向,並且和深津一成及澤北榮治見過面,亦有出席那場在美國的同性婚禮,從言談間,我沒有感覺到她們對案中三人有任何負面情緒,包括憤恨和抗拒。

我們也去調查過電訊商提供的資料,走訪過兩名失蹤人士的手機最後的電波發送位置,很可惜一無所獲。

眼看兩人已經失蹤超過兩星期,就算當時兩人身上有攜帶現金,在完全不動用戶口資金的情況下,我們相信光是住宿費,兩人都已經身無分文。沒可能有綁架犯在綁票後兩星期都不提要求,因此這個可能已經從我們的桌面上移除了。

這時,我更加深信兩人已經凶多吉少,但偏偏仍然沒有任何新進展。

去到第三個星期,澤北榮治忽然聯絡我們,跑了來警局說要銷案。

聽到同事的通報,我一口咖啡卡了在氣管,嗆了個半死。

我連忙跑去問澤北榮治,這是什麼情況?怎麼要銷案了?人找到了嗎?而澤北榮治見到我,他竟然臉露微笑,神色很輕鬆地說:「嗯嗯,請銷案吧,因為深前輩昨晚聯絡我了喔。」

他邊說邊拿出一捲錄音帶,「這是我們的電話錄音的複本。」

又來了,這莫名奇妙的周詳準備,可疑到爆炸。

也許是我不由自主地流露出警惕,於是澤北榮治又再笑了一下,拍著自己胸口,一臉開心地說:「深前輩說他只是帶良田外出散心而已,事出突然,所以沒有通知,害我白擔心了一場。」

散心會需要長時間關電話嗎?散心需要在離開住所時沿路躲避閉路電視鏡頭嗎?散心需要弄得一副人間蒸發似的樣子嗎?

我決定先聽完錄音帶再詰問。

那捲錄音帶複本,清楚錄下了深津一成和澤北榮治的對話。根據電訊公司提供的來電記錄,也證實了深津一成的手機號碼,昨晚的確有致電予澤北榮治。

錄音帶裏有一段對話令我很在意,是澤北榮治問深津一成的,他問對方能不能讓宮城良田聽一聽電話,他也想和「Ryo」說說話,然而,深津一成在沉默了幾秒後拒絕了,說現在不太方便。澤北榮治不死心地再央求了一遍,深津一成才說:「良田睡著了,下次吧。」

澤北榮治「嗯」了一聲,沒再強求,開始抽抽噎噎的,說自己好想好想好想他們,問深津一成到底帶著「Ryo」去了哪裡呀,他想現在立刻馬上就飛奔去找他們,哪怕是富士山山頂都跑給對方看,而我亦屏息以待,期待深津一成會把兩人的下落給吐出來,但很可惜,關於所在地,深津一成只是一再語焉不詳地輕輕帶過。

兩人的對話中最奇怪的地方是,澤北榮治在聽到深津一成說:「只是帶他散散心而已。老樣子,不用擔心。」的時候,他竟然沒有任何追問,只是輕聲叮嚀、用無比溫柔的口吻回答:「啊,這樣呀,那你們要小心安全、早日回來喔。」

我的頭髮都快被我拔禿了,巴不得沿著地下電話電纜把深津一成挖出來,要他把說話好好講清楚。

兩名失蹤者的手機一直是關機狀態,只有深津一成的手機,在昨晚淩晨時分短暫開過機,並在致電給澤北榮治後立即重新關機。訊號來源一帶,我們搜索過了,遺憾地沒有找到兩人的下落,也沒有找到新的線索,附近的居民或店家都沒有見過這兩人。

我開始懷疑深津一成和宮城良田這兩人是否真實存在。

聽完錄音帶後,我聯絡了澤北榮治,說有關那通電話裏的對話內容,我有點疑問想向對方請教,而澤北榮治的語氣聽起來很訝異,但還是答應會來警局一趟。

「深津一成口中的『老樣子』,指的是什麼?為什麼你會接受這說法?」,我想問的只有這個。

聞言,澤北榮治抿了抿嘴唇,噘著扭來扭去動了幾下後,才不情不願地提起一件往事:「Ryo在高中時曾試圖自殺……騎著電單車危險駕駛,近乎是追著對流車來衝,這個你們警方應該也會有記錄。」

我掀了掀手上的檔夾,問道:「所以你想說他有抑鬱症?我們可沒找到相關醫療記錄啊?」

「Ryo他沒有抑鬱症!」澤北榮治立刻反駁,激動得從椅子上站了起身,然後在周遭其他同事的瞪視和警告下,頹然坐回位置上。

「他沒有病啦……只是……」,澤北榮治比了個手勢,手掌在半空中平行移動,同時慢慢地說:「一般都很健康、很開朗,情緒困擾不頻繁,所以不是抑鬱症,但是……」,他的手腕一轉,手掌往下劃,指尖直插到桌面,語氣也隨之變得陰沉:「一遇到情況,他很容易鑽牛角尖,而且往往鑽不出來,情緒愈積愈多,又愛在人前裝作沒事,於是壓抑得更加厲害,最後就會用很激烈的方法去抒發不安……即使那會傷害到自己。」

「應該說,他只會傷害自己,為了不傷害他人而傷害自己……我從來都無法理解他到底把自己看成了什麼東西,明明是個如此……」澤北榮治停頓了很久,但找到形容詞:「如此好的一個人。」

「我和深前輩都很擔心他。」澤北榮治頓了頓,舌尖飛快地舔了舔乾燥的嘴唇,又繼續說:「最初就是因為良田的情況,所以才會考慮三個人在一起……畢竟喜歡一個不喜歡自己的人,是件相當累人的事。」

我握緊了筆桿,小心翼翼地追問:「那樣不是……反而會增加他的不安嗎?疑心自己到底有沒有被愛著,在『宮城良田連自己都不喜歡自己』的前題下。」

澤北榮治怔楞了一下,然後竊笑起來,杏眼瞇著的,輕輕瞟了我一眼。「其他人的話,也許會吧,但那可是深前輩呢……」他笑著說,語氣有點感嘆,「被他喜歡呀,也是件相當累人的事。如果是『一對一』應該會相當磨人吧,簡直會被他愛到窒息,所以嘛,『二對一』反而剛剛好,可以有點喘息空間。」

愈聽愈搞不懂。我和同事都放棄理解這三名男同性戀間的複雜關係了,循例再問了些其他資訊後便打算結束,但卻在最後,我的同事原來還沒死心,他盯著侃侃而談的澤北榮治,忽地問道:「我問啊,你相信宮城良田還活著嗎?」

澤北榮治的臉色瞬間一沉。

「總之我要銷案,麻煩你們盡快處理。」

他丟下這一句後,拒絕再回答任何問題,而隔天之後,澤北榮治就回美國了,我們也沒手段和條件去扣人,沒辧法限制他出境。

失蹤的兩人再也沒有出現過在大眾面前,徹底人間蒸發,不論是深津一成的手機、還是另一部至今都沒開過機的屬於宮城良田的手機,都沒再撥打過給任何人,然而一直堅信兩人仍然生存的澤北榮治,天天都會致電給深津一成,在留言信箱裏碎碎唸著今天的生活,分享快樂、抱怨煩惱。在每通電話的結尾,他總會反覆呢喃好想好想他們好想好想見面云云。

迄今,澤北榮治仍一直替失蹤的兩人繳付電話費。

至於那個公寓單位,在警方撤除封鎖線後,澤北榮治聯絡了宮城良田的家人,請他們到屋內收拾,以及拿走需要作為紀念兒子或兄長的物品。這個單位,澤北榮治一直沒有將其出售。同大廈的其他住戶陸續搬走了,在租買市場都不太叫座,整橦大廈的空置率都略高……也許不久之後就會被拆掉重建吧。

記錄寫到這裡,來說說看我們曾經做過的推測吧。

我們警方曾把澤北榮治視作嫌疑人(事實上,也真的沒有其他疑嫌人走進我們的視線中了),認為他和深津一成聯手殺害了宮城良田,但無奈任何直接證據(或比較關鍵的間接證據)都沒找到,至今也是如此,自然不可能要求引渡或扣留澤北榮治到日本,就算想要求對方以證人身分傳召,也沒有足以說服美方的新證據。

此外,根據兩名失蹤人士的身分、以及澤北榮治提及過的,有關宮城良田的精神狀態,如果均為屬實,我們亦有猜測過,兩名失蹤人士的奇怪逃跑行為,會否是發現了疑似記者的蹤影、又或是遇到了偷拍或/及跟蹤等滋擾,令他們害怕關係會曝光,而深津一成害怕宮城良田的精神狀態無法負擔,所以才選擇如此大費周章地計算出一條隱蔽路線,在完美避開所有監視鏡頭的情況下,靜悄悄地溜出公寓……

遺憾地,我們亦一樣找不到有力的證據,來支撐這個猜測。

這起詭異失蹤案的真相如何,已隨著當事人的失蹤或緘默而無人能夠知曉了。

留言

張貼留言

有什麼想說的嗎?